「長距離は騎手で買え」というのは、競馬は長距離になるほど騎手の駆け引きが重要性を増すことを言っています。

長距離が得意、というのをどうデータ化するかが難しいですが、短距離戦・中距離戦の勝率に対する長距離戦の勝率として指標化すると、興味深い結果になりました。

ここでは芝コースで2500m以上、ダートコースで2100m以上を対象とします。長距離戦の件数は少ないので、単に件数が少なくて乱高下しているだけではないのか、という点には注意が必要です。

私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。

(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)

その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。

ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。

無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。

例えば、下記のレースを見てください。

15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。

■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利

こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。

2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。

メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。

メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。

芝レース

障害戦を除いた2017年~2021年のすべての芝のレースから、まず長距離とそれ以外の短中距離に分けます。

長距離戦の騎手別成績と回収率

長距離は件数が少ないので、騎手によっては5年で数件の騎乗回数ということもあります。そこで、5年間で35件以上の騎乗回数があった騎手に絞りました。

芝×長距離戦(2500m以上)|騎手別の成績・回収率(2017-2021) ※障害戦除く

着別度数を[非表示]

| 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 |

| 丹内 祐次 | 11 | 8 | 11 | 76 | 106 | 10.4 | 17.9 | 28.3 | 113 | 103 |

| 吉田 隼人 | 13 | 14 | 7 | 66 | 100 | 13.0 | 27.0 | 34.0 | 100 | 91 |

| C.ルメール | 31 | 15 | 14 | 32 | 92 | 33.7 | 50.0 | 65.2 | 107 | 95 |

| 横山 武史 | 9 | 5 | 10 | 62 | 86 | 10.5 | 16.3 | 27.9 | 82 | 66 |

| 藤岡 佑介 | 7 | 7 | 9 | 57 | 80 | 8.8 | 17.5 | 28.8 | 67 | 87 |

| 丸山 元気 | 7 | 6 | 5 | 56 | 74 | 9.5 | 17.6 | 24.3 | 91 | 78 |

| 勝浦 正樹 | 3 | 5 | 7 | 57 | 72 | 4.2 | 11.1 | 20.8 | 64 | 81 |

| 大野 拓弥 | 7 | 3 | 6 | 53 | 69 | 10.1 | 14.5 | 23.2 | 127 | 80 |

| 池添 謙一 | 6 | 5 | 2 | 54 | 67 | 9.0 | 16.4 | 19.4 | 72 | 56 |

| 藤岡 康太 | 2 | 7 | 6 | 51 | 66 | 3.0 | 13.6 | 22.7 | 29 | 62 |

| 岩田 康誠 | 5 | 5 | 9 | 47 | 66 | 7.6 | 15.2 | 28.8 | 66 | 80 |

| 鮫島 克駿 | 2 | 3 | 8 | 52 | 65 | 3.1 | 7.7 | 20.0 | 36 | 66 |

| 津村 明秀 | 2 | 6 | 4 | 48 | 60 | 3.3 | 13.3 | 20.0 | 37 | 64 |

| 田辺 裕信 | 4 | 6 | 9 | 40 | 59 | 6.8 | 16.9 | 32.2 | 48 | 77 |

| 戸崎 圭太 | 8 | 7 | 6 | 37 | 58 | 13.8 | 25.9 | 36.2 | 73 | 80 |

| 内田 博幸 | 3 | 2 | 2 | 50 | 57 | 5.3 | 8.8 | 12.3 | 67 | 52 |

| 古川 吉洋 | 3 | 8 | 3 | 41 | 55 | 5.5 | 20.0 | 25.5 | 80 | 109 |

| 菱田 裕二 | 0 | 3 | 5 | 46 | 54 | 0.0 | 5.6 | 14.8 | 0 | 55 |

| 団野 大成 | 3 | 4 | 4 | 42 | 53 | 5.7 | 13.2 | 20.8 | 53 | 81 |

| 武 豊 | 7 | 8 | 5 | 33 | 53 | 13.2 | 28.3 | 37.7 | 69 | 91 |

| 坂井 瑠星 | 2 | 3 | 4 | 43 | 52 | 3.8 | 9.6 | 17.3 | 59 | 81 |

| 黛 弘人 | 2 | 2 | 3 | 43 | 50 | 4.0 | 8.0 | 14.0 | 84 | 62 |

| 横山 典弘 | 9 | 2 | 3 | 36 | 50 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 154 | 80 |

| 福永 祐一 | 9 | 4 | 4 | 31 | 48 | 18.8 | 27.1 | 35.4 | 108 | 73 |

| 石橋 脩 | 4 | 6 | 5 | 33 | 48 | 8.3 | 20.8 | 31.2 | 85 | 110 |

| 北村 友一 | 4 | 5 | 7 | 32 | 48 | 8.3 | 18.8 | 33.3 | 61 | 85 |

| 松山 弘平 | 3 | 6 | 5 | 33 | 47 | 6.4 | 19.1 | 29.8 | 51 | 85 |

| 柴田 大知 | 4 | 1 | 1 | 41 | 47 | 8.5 | 10.6 | 12.8 | 83 | 51 |

| 丸田 恭介 | 0 | 1 | 1 | 43 | 45 | 0.0 | 2.2 | 4.4 | 0 | 22 |

| 三浦 皇成 | 2 | 5 | 5 | 33 | 45 | 4.4 | 15.6 | 26.7 | 45 | 78 |

| 西村 淳也 | 4 | 3 | 7 | 31 | 45 | 8.9 | 15.6 | 31.1 | 76 | 96 |

| M.デムーロ | 4 | 6 | 2 | 31 | 43 | 9.3 | 23.3 | 27.9 | 52 | 73 |

| 和田 竜二 | 3 | 7 | 6 | 27 | 43 | 7.0 | 23.3 | 37.2 | 74 | 120 |

| 蛯名 正義 | 3 | 4 | 2 | 33 | 42 | 7.1 | 16.7 | 21.4 | 73 | 60 |

| 川又 賢治 | 2 | 2 | 5 | 31 | 40 | 5.0 | 10.0 | 22.5 | 70 | 103 |

| 北村 宏司 | 2 | 2 | 4 | 32 | 40 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 78 | 93 |

| 木幡 巧也 | 4 | 3 | 4 | 29 | 40 | 10.0 | 17.5 | 27.5 | 259 | 129 |

| 幸 英明 | 3 | 2 | 2 | 32 | 39 | 7.7 | 12.8 | 17.9 | 76 | 73 |

| 川田 将雅 | 6 | 6 | 3 | 23 | 38 | 15.8 | 31.6 | 39.5 | 73 | 79 |

| 荻野 極 | 2 | 1 | 6 | 29 | 38 | 5.3 | 7.9 | 23.7 | 84 | 103 |

| 石川 裕紀人 | 1 | 3 | 1 | 32 | 37 | 2.7 | 10.8 | 13.5 | 55 | 96 |

| 菊沢 一樹 | 1 | 1 | 0 | 35 | 37 | 2.7 | 5.4 | 5.4 | 59 | 38 |

| 柴山 雄一 | 0 | 3 | 0 | 34 | 37 | 0.0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 33 |

| 藤田 菜七子 | 1 | 0 | 1 | 34 | 36 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 67 | 46 |

| 松若 風馬 | 3 | 3 | 4 | 26 | 36 | 8.3 | 16.7 | 27.8 | 96 | 110 |

| 松岡 正海 | 3 | 3 | 4 | 25 | 35 | 8.6 | 17.1 | 28.6 | 73 | 87 |

| 菅原 明良 | 6 | 0 | 2 | 27 | 35 | 17.1 | 17.1 | 22.9 | 188 | 86 |

47名の騎手が抽出されました。やはり長距離は件数が少ないので、単勝回収率が非常に幅広くなっています。

短中距離戦の騎手別成績と回収率

続いて長距離を除いたデータです。

芝×短中距離戦(2500m未満)|騎手別の成績・回収率(2017-2021) ※障害戦除く

着別度数を[非表示]| 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 |

| 丹内 祐次 | 77 | 117 | 132 | 1,430 | 1,756 | 4.4 | 11.0 | 18.6 | 68 | 84 |

| 吉田 隼人 | 184 | 163 | 163 | 1,332 | 1,842 | 10.0 | 18.8 | 27.7 | 83 | 80 |

| C.ルメール | 575 | 412 | 248 | 934 | 2,169 | 26.5 | 45.5 | 56.9 | 77 | 85 |

| 横山 武史 | 141 | 141 | 105 | 1,153 | 1,540 | 9.2 | 18.3 | 25.1 | 81 | 77 |

| 藤岡 佑介 | 159 | 180 | 130 | 1,049 | 1,518 | 10.5 | 22.3 | 30.9 | 88 | 87 |

| 丸山 元気 | 118 | 115 | 133 | 1,207 | 1,573 | 7.5 | 14.8 | 23.3 | 83 | 80 |

| 勝浦 正樹 | 55 | 65 | 79 | 948 | 1,147 | 4.8 | 10.5 | 17.3 | 85 | 85 |

| 大野 拓弥 | 111 | 139 | 168 | 1,389 | 1,807 | 6.1 | 13.8 | 23.1 | 74 | 84 |

| 池添 謙一 | 163 | 162 | 135 | 1,111 | 1,571 | 10.4 | 20.7 | 29.3 | 86 | 85 |

| 藤岡 康太 | 126 | 131 | 138 | 1,402 | 1,797 | 7.0 | 14.3 | 22.0 | 65 | 70 |

| 岩田 康誠 | 136 | 161 | 179 | 1,206 | 1,682 | 8.1 | 17.7 | 28.3 | 72 | 83 |

| 鮫島 克駿 | 98 | 124 | 103 | 1,211 | 1,536 | 6.4 | 14.5 | 21.2 | 82 | 84 |

| 津村 明秀 | 120 | 140 | 116 | 1,217 | 1,593 | 7.5 | 16.3 | 23.6 | 83 | 81 |

| 田辺 裕信 | 186 | 183 | 157 | 1,169 | 1,695 | 11.0 | 21.8 | 31.0 | 85 | 82 |

| 戸崎 圭太 | 258 | 273 | 226 | 1,139 | 1,896 | 13.6 | 28.0 | 39.9 | 70 | 81 |

| 内田 博幸 | 114 | 104 | 124 | 1,374 | 1,716 | 6.6 | 12.7 | 19.9 | 77 | 77 |

| 古川 吉洋 | 43 | 67 | 61 | 882 | 1,053 | 4.1 | 10.4 | 16.2 | 70 | 81 |

| 菱田 裕二 | 76 | 93 | 90 | 1,082 | 1,341 | 5.7 | 12.6 | 19.3 | 88 | 85 |

| 団野 大成 | 58 | 64 | 68 | 737 | 927 | 6.3 | 13.2 | 20.5 | 80 | 79 |

| 武 豊 | 251 | 217 | 192 | 1,054 | 1,714 | 14.6 | 27.3 | 38.5 | 79 | 81 |

| 坂井 瑠星 | 86 | 71 | 77 | 869 | 1,103 | 7.8 | 14.2 | 21.2 | 90 | 79 |

| 黛 弘人 | 19 | 40 | 29 | 784 | 872 | 2.2 | 6.8 | 10.1 | 63 | 74 |

| 横山 典弘 | 92 | 78 | 80 | 715 | 965 | 9.5 | 17.6 | 25.9 | 81 | 76 |

| 福永 祐一 | 365 | 278 | 256 | 1,100 | 1,999 | 18.3 | 32.2 | 45.0 | 86 | 86 |

| 石橋 脩 | 150 | 130 | 128 | 1,030 | 1,438 | 10.4 | 19.5 | 28.4 | 86 | 83 |

| 北村 友一 | 191 | 160 | 191 | 1,032 | 1,574 | 12.1 | 22.3 | 34.4 | 83 | 87 |

| 松山 弘平 | 225 | 212 | 179 | 1,600 | 2,216 | 10.2 | 19.7 | 27.8 | 85 | 79 |

| 柴田 大知 | 83 | 119 | 141 | 1,514 | 1,857 | 4.5 | 10.9 | 18.5 | 69 | 81 |

| 丸田 恭介 | 49 | 54 | 71 | 911 | 1,085 | 4.5 | 9.5 | 16.0 | 82 | 80 |

| 三浦 皇成 | 140 | 178 | 158 | 1,226 | 1,702 | 8.2 | 18.7 | 28.0 | 69 | 77 |

| 西村 淳也 | 89 | 78 | 78 | 847 | 1,092 | 8.2 | 15.3 | 22.4 | 98 | 87 |

| M.デムーロ | 343 | 243 | 221 | 951 | 1,758 | 19.5 | 33.3 | 45.9 | 81 | 84 |

| 和田 竜二 | 167 | 185 | 212 | 1,604 | 2,168 | 7.7 | 16.2 | 26.0 | 77 | 82 |

| 蛯名 正義 | 52 | 60 | 67 | 538 | 717 | 7.3 | 15.6 | 25.0 | 76 | 87 |

| 川又 賢治 | 49 | 49 | 61 | 766 | 925 | 5.3 | 10.6 | 17.2 | 94 | 87 |

| 北村 宏司 | 95 | 107 | 89 | 1,104 | 1,395 | 6.8 | 14.5 | 20.9 | 77 | 77 |

| 木幡 巧也 | 48 | 73 | 68 | 1,128 | 1,317 | 3.6 | 9.2 | 14.4 | 71 | 78 |

| 幸 英明 | 119 | 145 | 170 | 1,641 | 2,075 | 5.7 | 12.7 | 20.9 | 74 | 77 |

| 川田 将雅 | 396 | 290 | 235 | 785 | 1,706 | 23.2 | 40.2 | 54.0 | 83 | 87 |

| 荻野 極 | 62 | 65 | 69 | 964 | 1,160 | 5.3 | 10.9 | 16.9 | 80 | 77 |

| 石川 裕紀人 | 54 | 51 | 56 | 912 | 1,073 | 5.0 | 9.8 | 15.0 | 89 | 76 |

| 菊沢 一樹 | 27 | 35 | 44 | 821 | 927 | 2.9 | 6.7 | 11.4 | 77 | 80 |

| 柴山 雄一 | 41 | 48 | 71 | 812 | 972 | 4.2 | 9.2 | 16.5 | 72 | 77 |

| 藤田 菜七子 | 54 | 58 | 55 | 1,000 | 1,167 | 4.6 | 9.6 | 14.3 | 70 | 69 |

| 松若 風馬 | 111 | 106 | 132 | 1,411 | 1,760 | 6.3 | 12.3 | 19.8 | 85 | 80 |

| 松岡 正海 | 45 | 45 | 42 | 798 | 930 | 4.8 | 9.7 | 14.2 | 81 | 69 |

| 菅原 明良 | 64 | 66 | 67 | 705 | 902 | 7.1 | 14.4 | 21.8 | 91 | 87 |

長距離が得意な騎手

冒頭に述べたように「長距離が得意な騎手」をどのように描写するのが良いのかいろいろ考えられますが、単純に次のような指標を考えてみました。

長距離戦得意指標=長距離戦勝率-短中距離戦勝率

この長距離戦得意指標の数値が大きいほど長距離を得意とする、と考えることが出来ます。

次の表は、長距離戦得意指標を大きいものから順に並べ替えたものです。回収率が長距離戦得意指標に良く相関していることが分かります。

| 騎手名 | 長距離勝率 | 短中距離勝率 | 得意指標 | 長距離単回 |

| 菅原 明良 | 17.1 | 7.1 | 10.0 | 188 |

| 横山 典弘 | 18.0 | 9.5 | 8.5 | 154 |

| C.ルメール | 33.7 | 26.5 | 7.2 | 107 |

| 木幡 巧也 | 10.0 | 3.6 | 6.4 | 259 |

| 丹内 祐次 | 10.4 | 4.4 | 6.0 | 113 |

| 大野 拓弥 | 10.1 | 6.1 | 4.0 | 127 |

| 柴田 大知 | 8.5 | 4.5 | 4.0 | 83 |

| 松岡 正海 | 8.6 | 4.8 | 3.8 | 73 |

| 吉田 隼人 | 13.0 | 10.0 | 3.0 | 100 |

| 松若 風馬 | 8.3 | 6.3 | 2.0 | 96 |

| 丸山 元気 | 9.5 | 7.5 | 2.0 | 91 |

| 幸 英明 | 7.7 | 5.7 | 2.0 | 76 |

| 黛 弘人 | 4.0 | 2.2 | 1.8 | 84 |

| 古川 吉洋 | 5.5 | 4.1 | 1.4 | 80 |

| 横山 武史 | 10.5 | 9.2 | 1.3 | 82 |

| 西村 淳也 | 8.9 | 8.2 | 0.7 | 76 |

| 福永 祐一 | 18.8 | 18.3 | 0.5 | 108 |

| 戸崎 圭太 | 13.8 | 13.6 | 0.2 | 74 |

| 荻野 極 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 84 |

| 菊沢 一樹 | 2.7 | 2.9 | -0.2 | 59 |

| 蛯名 正義 | 7.1 | 7.3 | -0.2 | 73 |

| 川又 賢治 | 5.0 | 5.3 | -0.3 | 70 |

| 岩田 康誠 | 7.6 | 8.1 | -0.5 | 66 |

| 勝浦 正樹 | 4.2 | 4.8 | -0.6 | 64 |

| 団野 大成 | 5.7 | 6.3 | -0.6 | 53 |

| 和田 竜二 | 7.0 | 7.7 | -0.7 | 74 |

| 内田 博幸 | 5.3 | 6.6 | -1.3 | 67 |

| 池添 謙一 | 9.0 | 10.4 | -1.4 | 72 |

| 武 豊 | 13.2 | 14.6 | -1.4 | 69 |

| 藤岡 佑介 | 8.8 | 10.5 | -1.7 | 67 |

| 北村 宏司 | 5.0 | 6.8 | -1.8 | 78 |

| 藤田 菜七子 | 2.8 | 4.6 | -1.8 | 67 |

| 石橋 脩 | 8.3 | 10.4 | -2.1 | 85 |

| 石川 裕紀人 | 2.7 | 5.0 | -2.3 | 55 |

| 鮫島 克駿 | 3.1 | 6.4 | -3.3 | 36 |

| 北村 友一 | 8.3 | 12.1 | -3.8 | 61 |

| 松山 弘平 | 6.4 | 10.2 | -3.8 | 51 |

| 三浦 皇成 | 4.4 | 8.2 | -3.8 | 45 |

| 藤岡 康太 | 3.0 | 7.0 | -4.0 | 29 |

| 坂井 瑠星 | 3.8 | 7.8 | -4.0 | 59 |

| 津村 明秀 | 3.3 | 7.5 | -4.2 | 37 |

| 田辺 裕信 | 6.8 | 11.0 | -4.2 | 48 |

| 柴山 雄一 | 0.0 | 4.2 | -4.2 | 0 |

| 丸田 恭介 | 0.0 | 4.5 | -4.5 | 0 |

| 菱田 裕二 | 0.0 | 5.7 | -5.7 | 0 |

| 川田 将雅 | 15.8 | 23.2 | -7.4 | 73 |

| M.デムーロ | 9.3 | 19.5 | -10.2 | 52 |

説明のためにいくつかピックアップしますと、

- 横山(典)騎手は長距離戦勝率18%に対して、短中距離の勝率が9.5%です。長距離の方が勝率が高いですね。オッズへの折り込まれ方が甘いので、単勝回収率154%になっています。

- 川田騎手は、長距離戦では勝率が15.8%、短中距離戦勝率が23.2%です。どちらも高勝率なのですが、短中距離戦に比べると長距離戦の勝率は低いですね。短中距離戦と同じような期待のされ方が長距離戦でもなされてオッズに反映された結果、長距離戦での回収率が低くなった、と言う見方ができます。

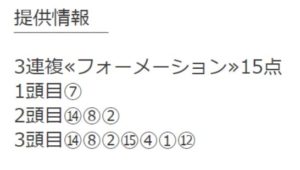

数字だらけで分かりにくいので、直感的な理解のため、先ほどの表をグラフ化してみましょう。横軸が長距離得意指標、縦軸が長距離戦の単勝回収率です。正の相関をしています。

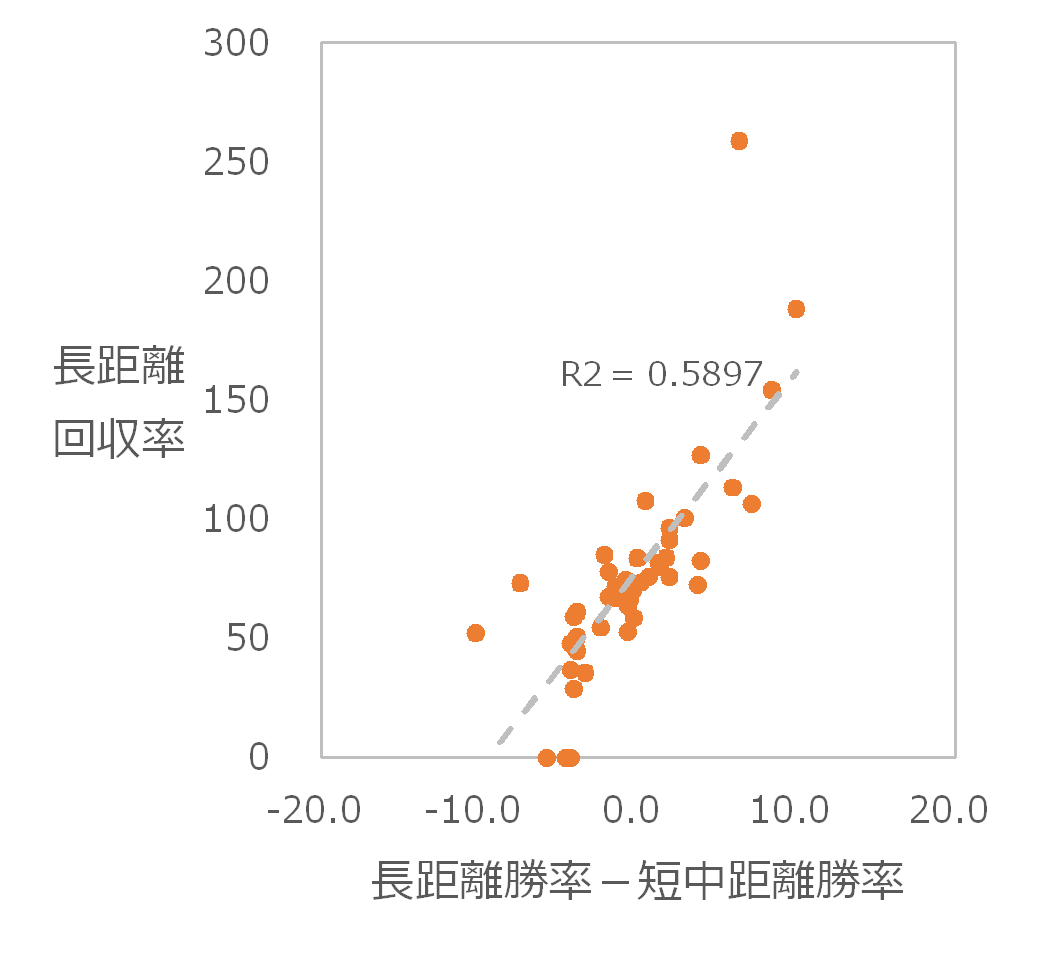

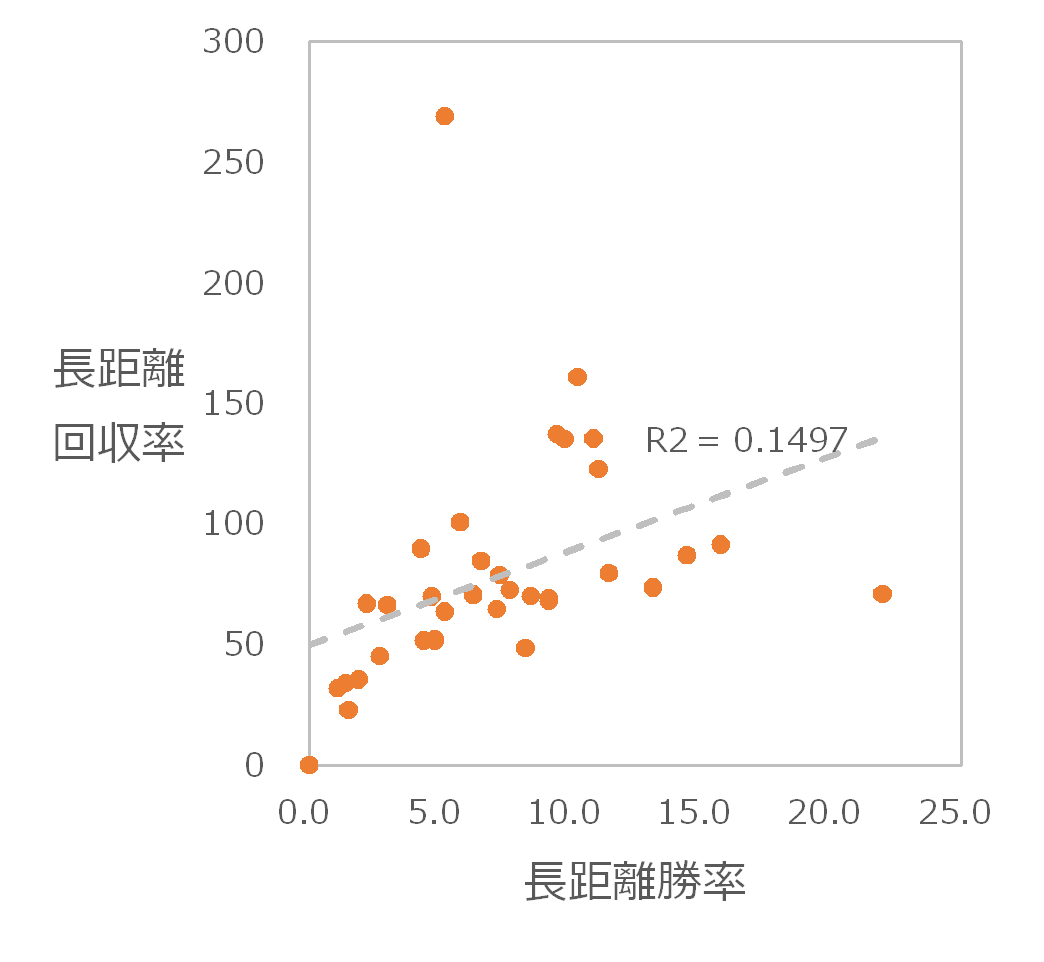

ちなみに、横軸を長距離勝率-短中距離勝率ではなく単純に

- 長距離戦勝率

にしたものは次のグラフのようになります。あてはまりは、先ほどのグラフの方が良いことが分かります。

つまり、長距離勝率そのもので見るよりも得意指標で見たほうがファクターとして有効であることが分かります。長距離戦は出走件数が少ないので、騎手ごとに見るのではなく、得意指標がプラスの騎手、のような形でまとめてファクター化すると、それなりに使えるものとなります。

以上より、「長距離は騎手で買え」というのは第一には勝率のことを指していると思われますが、長距離戦の得意不得意がオッズに織り込まれていないため、馬券妙味も生じていることが分かりました。

ダートレース

芝ほどの分かりやすさではないですが、ダートの場合でも同様の結果になりました。

障害戦を除いた2017年~2021年のすべてのダートのレースから、まず長距離(2100m以上)とそれ以外の短中距離(2100m未満)に分けます。

長距離戦の騎手別成績と回収率

5年間で35件以上の騎乗回数があった騎手に絞っています。

ダート×長距離戦(2100m以上)|騎手別の成績・回収率(2017-2021) ※障害戦除く

着別度数を[非表示]

| 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 |

| 内田 博幸 | 13 | 9 | 9 | 148 | 179 | 7.3 | 12.3 | 17.3 | 79 | 68 |

| 大野 拓弥 | 7 | 12 | 17 | 111 | 147 | 4.8 | 12.9 | 24.5 | 51 | 80 |

| 武藤 雅 | 8 | 11 | 8 | 94 | 121 | 6.6 | 15.7 | 22.3 | 85 | 96 |

| 三浦 皇成 | 11 | 13 | 8 | 88 | 120 | 9.2 | 20.0 | 26.7 | 69 | 71 |

| 田辺 裕信 | 11 | 13 | 10 | 86 | 120 | 9.2 | 20.0 | 28.3 | 68 | 71 |

| 戸崎 圭太 | 19 | 10 | 14 | 77 | 120 | 15.8 | 24.2 | 35.8 | 91 | 84 |

| 北村 宏司 | 6 | 10 | 12 | 87 | 115 | 5.2 | 13.9 | 24.3 | 64 | 95 |

| C.ルメール | 24 | 22 | 16 | 47 | 109 | 22.0 | 42.2 | 56.9 | 71 | 90 |

| 木幡 巧也 | 2 | 5 | 7 | 93 | 107 | 1.9 | 6.5 | 13.1 | 35 | 53 |

| 石川 裕紀人 | 3 | 4 | 5 | 89 | 101 | 3.0 | 6.9 | 11.9 | 66 | 64 |

| 柴田 大知 | 9 | 3 | 5 | 78 | 95 | 9.5 | 12.6 | 17.9 | 137 | 82 |

| 江田 照男 | 2 | 1 | 3 | 87 | 93 | 2.2 | 3.2 | 6.5 | 67 | 46 |

| 野中 悠太郎 | 1 | 1 | 1 | 89 | 92 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 32 | 27 |

| 石橋 脩 | 10 | 11 | 10 | 56 | 87 | 11.5 | 24.1 | 35.6 | 80 | 87 |

| 横山 武史 | 6 | 3 | 10 | 64 | 83 | 7.2 | 10.8 | 22.9 | 65 | 73 |

| 田中 勝春 | 8 | 3 | 3 | 68 | 82 | 9.8 | 13.4 | 17.1 | 135 | 87 |

| 吉田 豊 | 5 | 6 | 9 | 59 | 79 | 6.3 | 13.9 | 25.3 | 71 | 93 |

| 武士沢 友治 | 1 | 3 | 2 | 68 | 74 | 1.4 | 5.4 | 8.1 | 34 | 62 |

| 津村 明秀 | 2 | 4 | 5 | 63 | 74 | 2.7 | 8.1 | 14.9 | 45 | 59 |

| 丹内 祐次 | 4 | 5 | 6 | 54 | 69 | 5.8 | 13.0 | 21.7 | 101 | 105 |

| 松岡 正海 | 3 | 5 | 7 | 53 | 68 | 4.4 | 11.8 | 22.1 | 51 | 70 |

| 柴田 善臣 | 1 | 6 | 6 | 55 | 68 | 1.5 | 10.3 | 19.1 | 23 | 92 |

| 横山 和生 | 3 | 6 | 5 | 50 | 64 | 4.7 | 14.1 | 21.9 | 70 | 94 |

| 丸山 元気 | 3 | 5 | 2 | 52 | 62 | 4.8 | 12.9 | 16.1 | 52 | 56 |

| 横山 典弘 | 9 | 10 | 4 | 39 | 62 | 14.5 | 30.6 | 37.1 | 87 | 93 |

| 菊沢 一樹 | 3 | 1 | 5 | 49 | 58 | 5.2 | 6.9 | 15.5 | 269 | 113 |

| 柴山 雄一 | 6 | 3 | 2 | 47 | 58 | 10.3 | 15.5 | 19.0 | 161 | 87 |

| M.デムーロ | 7 | 7 | 7 | 32 | 53 | 13.2 | 26.4 | 39.6 | 74 | 89 |

| 勝浦 正樹 | 4 | 8 | 6 | 34 | 52 | 7.7 | 23.1 | 34.6 | 72 | 115 |

| 菅原 明良 | 2 | 2 | 3 | 40 | 47 | 4.3 | 8.5 | 14.9 | 90 | 83 |

| 吉田 隼人 | 4 | 5 | 4 | 34 | 47 | 8.5 | 19.1 | 27.7 | 70 | 89 |

| 蛯名 正義 | 5 | 4 | 4 | 33 | 46 | 10.9 | 19.6 | 28.3 | 135 | 105 |

| 黛 弘人 | 5 | 2 | 6 | 32 | 45 | 11.1 | 15.6 | 28.9 | 123 | 92 |

| 木幡 育也 | 0 | 0 | 2 | 37 | 39 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0 | 31 |

| 嘉藤 貴行 | 0 | 5 | 1 | 32 | 38 | 0.0 | 13.2 | 15.8 | 0 | 97 |

| 岩田 康誠 | 3 | 6 | 4 | 23 | 36 | 8.3 | 25.0 | 36.1 | 48 | 84 |

36名の騎手が抽出されました。件数が少ないとはいえ、単勝回収率が100%を超える騎手も多くいます。

短中距離戦の騎手別成績と回収率

続いて短中距離戦のデータです。

ダート×短中距離戦(2100m未満)|騎手別の成績・回収率(2017-2021) ※障害戦除く

着別度数を[非表示]| 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 |

| 内田 博幸 | 149 | 171 | 150 | 1,494 | 1,964 | 7.6 | 16.3 | 23.9 | 75 | 79 |

| 大野 拓弥 | 145 | 141 | 166 | 1,394 | 1,846 | 7.9 | 15.5 | 24.5 | 79 | 80 |

| 武藤 雅 | 90 | 95 | 109 | 1,262 | 1,556 | 5.8 | 11.9 | 18.9 | 84 | 85 |

| 三浦 皇成 | 183 | 179 | 158 | 1,054 | 1,574 | 11.6 | 23.0 | 33.0 | 80 | 84 |

| 田辺 裕信 | 195 | 173 | 164 | 1,059 | 1,591 | 12.3 | 23.1 | 33.4 | 83 | 83 |

| 戸崎 圭太 | 249 | 184 | 157 | 985 | 1,575 | 15.8 | 27.5 | 37.5 | 82 | 79 |

| 北村 宏司 | 103 | 100 | 118 | 1,090 | 1,411 | 7.3 | 14.4 | 22.7 | 84 | 82 |

| C.ルメール | 351 | 218 | 167 | 708 | 1,444 | 24.3 | 39.4 | 51.0 | 77 | 83 |

| 木幡 巧也 | 67 | 90 | 103 | 1,382 | 1,642 | 4.1 | 9.6 | 15.8 | 69 | 78 |

| 石川 裕紀人 | 55 | 74 | 60 | 904 | 1,093 | 5.0 | 11.8 | 17.3 | 79 | 85 |

| 柴田 大知 | 42 | 73 | 76 | 1,172 | 1,363 | 3.1 | 8.4 | 14.0 | 51 | 69 |

| 江田 照男 | 53 | 52 | 64 | 1,285 | 1,454 | 3.6 | 7.2 | 11.6 | 75 | 70 |

| 野中 悠太郎 | 36 | 51 | 65 | 1,249 | 1,401 | 2.6 | 6.2 | 10.8 | 60 | 69 |

| 石橋 脩 | 112 | 100 | 107 | 798 | 1,117 | 10.0 | 19.0 | 28.6 | 82 | 82 |

| 横山 武史 | 144 | 117 | 130 | 1,173 | 1,564 | 9.2 | 16.7 | 25.0 | 81 | 77 |

| 田中 勝春 | 50 | 48 | 60 | 778 | 936 | 5.3 | 10.5 | 16.9 | 90 | 83 |

| 吉田 豊 | 37 | 59 | 67 | 779 | 942 | 3.9 | 10.2 | 17.3 | 57 | 76 |

| 武士沢 友治 | 25 | 41 | 37 | 998 | 1,101 | 2.3 | 6.0 | 9.4 | 66 | 74 |

| 津村 明秀 | 90 | 129 | 109 | 1,049 | 1,377 | 6.5 | 15.9 | 23.8 | 66 | 81 |

| 丹内 祐次 | 42 | 81 | 87 | 1,157 | 1,367 | 3.1 | 9.0 | 15.4 | 56 | 80 |

| 松岡 正海 | 48 | 51 | 61 | 789 | 949 | 5.1 | 10.4 | 16.9 | 80 | 75 |

| 柴田 善臣 | 34 | 34 | 39 | 708 | 815 | 4.2 | 8.3 | 13.1 | 75 | 68 |

| 横山 和生 | 82 | 67 | 55 | 840 | 1,044 | 7.9 | 14.3 | 19.5 | 109 | 87 |

| 丸山 元気 | 103 | 115 | 121 | 1,062 | 1,401 | 7.4 | 15.6 | 24.2 | 81 | 86 |

| 横山 典弘 | 116 | 99 | 86 | 567 | 868 | 13.4 | 24.8 | 34.7 | 88 | 88 |

| 菊沢 一樹 | 52 | 54 | 82 | 1,121 | 1,309 | 4.0 | 8.1 | 14.4 | 90 | 88 |

| 柴山 雄一 | 47 | 45 | 54 | 855 | 1,001 | 4.7 | 9.2 | 14.6 | 86 | 70 |

| M.デムーロ | 201 | 144 | 132 | 627 | 1,104 | 18.2 | 31.2 | 43.2 | 76 | 81 |

| 勝浦 正樹 | 48 | 78 | 74 | 906 | 1,106 | 4.3 | 11.4 | 18.1 | 68 | 80 |

| 菅原 明良 | 64 | 72 | 78 | 786 | 1,000 | 6.4 | 13.6 | 21.4 | 79 | 84 |

| 吉田 隼人 | 158 | 137 | 125 | 1,112 | 1,532 | 10.3 | 19.3 | 27.4 | 86 | 82 |

| 蛯名 正義 | 28 | 35 | 34 | 467 | 564 | 5.0 | 11.2 | 17.2 | 58 | 68 |

| 黛 弘人 | 20 | 50 | 45 | 747 | 862 | 2.3 | 8.1 | 13.3 | 52 | 85 |

| 木幡 育也 | 37 | 41 | 50 | 898 | 1,026 | 3.6 | 7.6 | 12.5 | 96 | 87 |

| 嘉藤 貴行 | 18 | 21 | 28 | 584 | 651 | 2.8 | 6.0 | 10.3 | 73 | 69 |

| 岩田 康誠 | 181 | 178 | 176 | 1,224 | 1,759 | 10.3 | 20.4 | 30.4 | 76 | 82 |

長距離が得意な騎手

繰り返しになりますが、「長距離が得意な騎手」は次のように、長距離戦の勝率から短・中距離戦の勝率を引いた値で表します。

長距離戦得意指標 = 長距離戦勝率 - 短中距離戦勝率

この長距離戦得意指標の数値が大きいほど長距離を得意とする、と考えることができます。

芝と同じように、この長距離戦得意指標を大きいものから順に並べ替えたものです。長距離戦得意指標の上位陣は長距離戦の単勝回収率が高いことがよく分かる表です。

| 騎手名 | 長距離・勝率 | 短中距離・勝率 | 得意指標 | 長距離・単回 |

| 黛 弘人 | 11.1 | 2.3 | 8.8 | 123 |

| 柴田 大知 | 9.5 | 3.1 | 6.4 | 137 |

| 蛯名 正義 | 10.9 | 5.0 | 5.9 | 135 |

| 柴山 雄一 | 10.3 | 4.7 | 5.6 | 161 |

| 田中 勝春 | 9.8 | 5.3 | 4.5 | 135 |

| 勝浦 正樹 | 7.7 | 4.3 | 3.4 | 73 |

| 丹内 祐次 | 5.8 | 3.1 | 2.7 | 101 |

| 吉田 豊 | 6.3 | 3.9 | 2.4 | 71 |

| 石橋 脩 | 11.5 | 10.0 | 1.5 | 80 |

| 菊沢 一樹 | 5.2 | 4.0 | 1.2 | 269 |

| 横山 典弘 | 14.5 | 13.4 | 1.1 | 87 |

| 武藤 雅 | 6.6 | 5.8 | 0.8 | 85 |

| 戸崎 圭太 | 15.8 | 15.8 | 0.0 | 91 |

| 内田 博幸 | 7.3 | 7.6 | -0.3 | 79 |

| 松岡 正海 | 4.4 | 5.1 | -0.7 | 52 |

| 武士沢 友治 | 1.4 | 2.3 | -0.9 | 34 |

| 江田 照男 | 2.2 | 3.6 | -1.4 | 67 |

| 野中 悠太郎 | 1.1 | 2.6 | -1.5 | 32 |

| 吉田 隼人 | 8.5 | 10.3 | -1.8 | 70 |

| 横山 武史 | 7.2 | 9.2 | -2.0 | 65 |

| 石川 裕紀人 | 3.0 | 5.0 | -2.0 | 66 |

| 岩田 康誠 | 8.3 | 10.3 | -2.0 | 48 |

| 北村 宏司 | 5.2 | 7.3 | -2.1 | 64 |

| 菅原 明良 | 4.3 | 6.4 | -2.1 | 90 |

| 木幡 巧也 | 1.9 | 4.1 | -2.2 | 36 |

| C.ルメール | 22.0 | 24.3 | -2.3 | 71 |

| 三浦 皇成 | 9.2 | 11.6 | -2.4 | 69 |

| 丸山 元気 | 4.8 | 7.4 | -2.6 | 52 |

| 柴田 善臣 | 1.5 | 4.2 | -2.7 | 23 |

| 嘉藤 貴行 | 0.0 | 2.8 | -2.8 | 0 |

| 大野 拓弥 | 4.8 | 7.9 | -3.1 | 51 |

| 田辺 裕信 | 9.2 | 12.3 | -3.1 | 68 |

| 横山 和生 | 4.7 | 7.9 | -3.2 | 70 |

| 木幡 育也 | 0.0 | 3.6 | -3.6 | 0 |

| 津村 明秀 | 2.7 | 6.5 | -3.8 | 45 |

| M.デムーロ | 13.2 | 18.2 | -5.0 | 74 |

説明のためにいくつかピックアップしますと、

- 柴山騎手は長距離戦の方が5%以上も勝率が高く、オッズにうまく織り込まれていないからか、単勝回収率が161%とこのなかでは最も高くなっています。

- ルメール騎手は長距離戦勝率22.0%でこのリストの最上位ですが、短中距離戦の24.3%よりもむしろ勝率は悪く、長距離戦について過大評価傾向にあり、結果回収率が71%となっています。

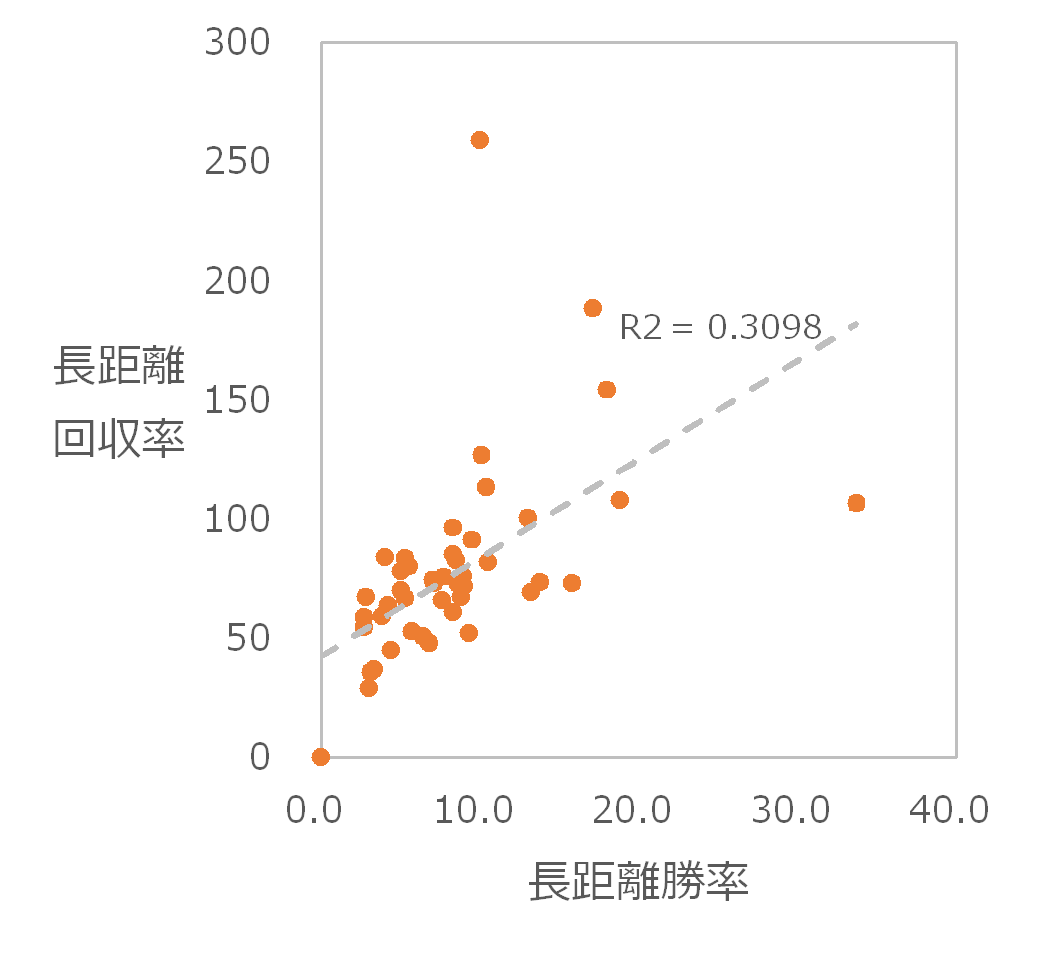

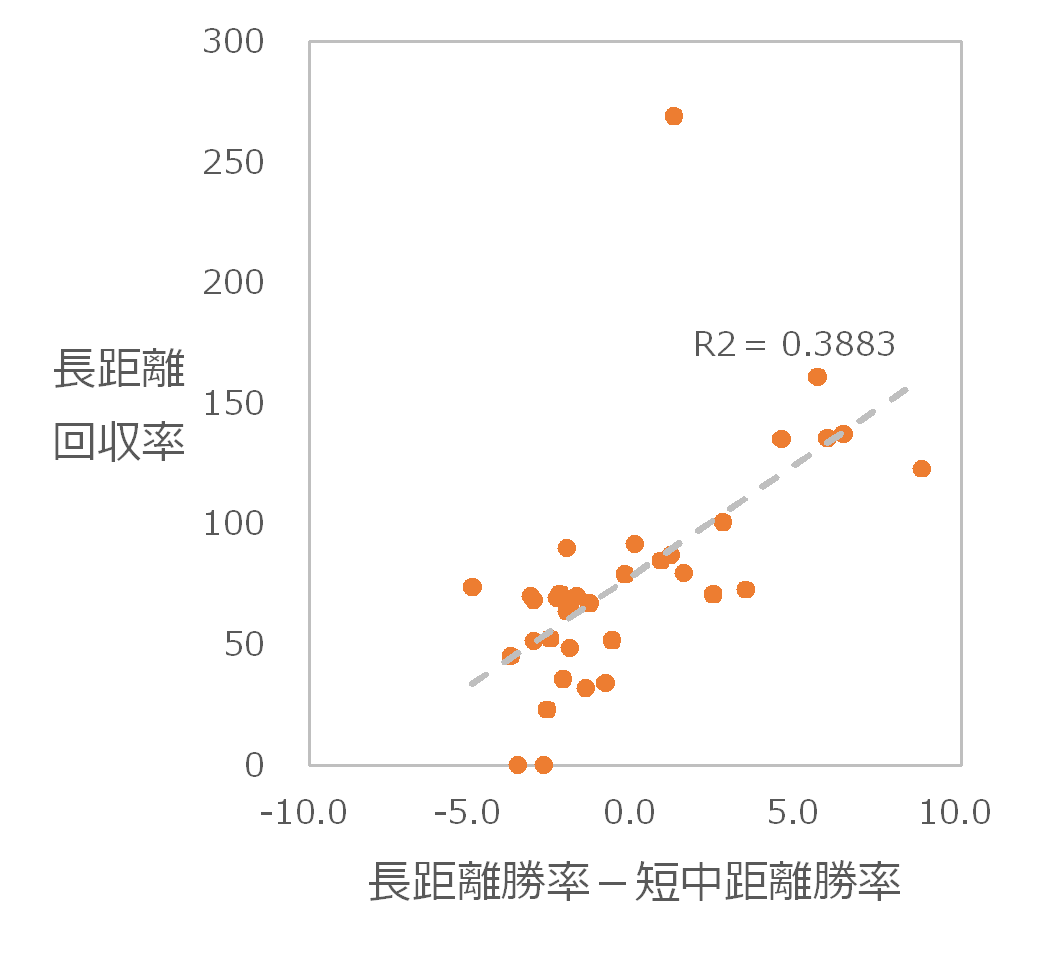

最後に、先ほどの表をグラフ化してみます。横軸が長距離得意指標、縦軸が長距離戦の単勝回収率です。

横軸を長距離勝率-短中距離勝率ではなく長距離戦勝率にしたものは次のようになります。あてはまりは、先ほどのグラフの方が良いことが分かります。

芝コースでもこの得意指標は使えるファクターという結論でした。ダートでもそのようになったので、長距離戦は騎手に注目して買い目を検討するのも良いのではないかと思います。

PRおすすめ予想サイト

まとめ

単に、

長距離の勝率が良い

長距離の回収率が良い

ということではなく、短中距離戦の成績との比較で、長距離の成績が良い騎手を「長距離が得意な騎手」としました。

芝・ダート別に上位5位をまとめると次のようになります。

2022年版!長距離が得意な騎手(芝)

2022年版!長距離が得意な騎手(ダート)

パンダズ競馬とは

パンダズ競馬では

- 過小評価条件

- 三連複フォーメーション

を回収率向上の具体的な手段としてとらえ、競馬ファンの方にさまざまなデータを紹介しています。

この2つを実践するだけで「予想能力がそのままでも回収率が上昇する」というのがパンダズ競馬の一貫した主張です。

この2つの手段について、参考記事をまとめて紹介いたしますので、よかったら合わせてご覧ください。

過小評価条件

まずは過小評価条件を検討し、過小評価馬を見出すのが第一歩です。

パンダズ競馬では、さまざまなデータベースで過小評価条件を紹介しています。

調教師や馬主のデータベースもありますが、重要なのは次の3点セットでしょう。

すべて同じフォーマットにデータを落とし込んでいるので、見やすいと思います。毎週データ更新していますので、参考にしてみてください。

もう一つ、ご自身で条件抽出できる方法も提供しています。こちらのほうがオリジナルの条件を何でも作れますので、そういうのがお好きな方は是非一度試してみてください。

三連複フォーメーション

過小評価に注目する場合は、券種の選定が重要であることも繰り返し述べています。

なぜ、過小評価条件と三連複がセットなのかについて解説した記事です。

こちらは、三連複フォーメーションの具体的な買い方を説明した記事です。

パンダズ競馬で三連複を推奨する理由が、期待回収率という考え方を通してご理解いただけると思います。

過小評価条件に注目する以上、三連複での購入はぜひチャレンジしてほしいですが、三連複に慣れていない方は、まずは予想サイトの無料予想を参考にするのをお勧めします。

三連複で実績があり、私が参考にしているのは次の2サイトです。ターフビジョンは三連複フォーメーションなので、当サイトでお勧めする方法に一番近いものです。人気薄の組み入れ方に注目してみてください。

いまの皆さんの予想方法はそのままでよいのです。そこに過小評価条件や券種というフィルターを新たに加えてみてください。

PR